位于辽宁朝阳的赵尚志纪念馆中,有一张黑白照片静静陈列。照片第一排正中央的青年身形瘦小、面庞青涩,但目光灼灼——这是24岁的赵尚志参加巴彦抗日游击队时所拍,也是他生前留下的唯一影像。为了防止暴露身份,他此后再也没有拍过一张照片。

赵尚志(前排中)与巴彦抗日游击队队员合影。

赵尚志被敌军残忍杀害后,头颅也神秘失踪。很长一段时间,他的面容始终模糊。寻找赵尚志,为他画一张像,成为亿万国人的心愿。这位身高仅1.62米的抗联将领或许想不到,这张老照片会成为民族记忆拼图中难以补全的遗憾,他的遗首更是牵动无数人的心,掀起一场跨越半个多世纪的追寻。

赵尚志烈士陵园正门。

出生在一个农村家庭的赵尚志,在兄弟姊妹十一人中排行第六,男孩中排行第三。父亲为他取名“尚志”,是取自《庄子·刻意》中的“贤人尚志”,希望他有鸿鹄之志。1925年,17岁的赵尚志加入中国共产党,成为东北地区最早的党员之一。1926年,赵尚志选择回东北从事革命活动,在“九一八事变”后,他又被任命为中共满洲省委常委、军委书记。

赵尚志在哈尔滨养伤时用过的木箱。

1932年,赵尚志参与指挥伏击日军运兵专列的战斗。此后,他在抗日战场上屡建奇功。1934年,赵尚志带领部队用自制木炮攻打宾州,毙伤敌人众多,还击落一架敌机,“木炮打宾州,声威震敌胆”的故事不胫而走,敌人惊呼“小小的满洲国,大大的赵尚志!”

在极其艰难困苦的险恶环境中,赵尚志率领东北抗联部队远征松嫩平原,爬冰卧雪,风餐露宿,连续作战百余次,打破了敌军一次次的重兵“讨伐”和“清剿”。

赵尚志作战风格独特,常常主动进攻、出其不意。他领导的部队在艰苦的环境中坚持战斗,创建了哈东抗日根据地,为抗击敌军做出了巨大贡献,赢得了“北国雄狮”的美誉。

赵尚志打宾州用的木炮。

1942年,赵尚志因被汉奸出卖,落入敌手,壮烈牺牲,年仅34岁。穷凶极恶的敌军割下他的头颅,从此,这颗承载着英雄热血的头颅神秘失踪,人们开启了追寻之路。

赵尚志烈士陵园纪念碑。

由于赵尚志生前仅有一张照片留存,而该照片与他日后的样貌差距较大,对还原其容貌很难提供有效参考。但人们追寻烈士的画像的努力却从未停止,后来有专家参照赵尚志的哥哥赵尚朴的样貌,绘制了一张“赵尚志画像”。

2004年,长春般若寺在修缮时发现一具无名头骨,法医发现该头骨有三处陈旧性骨伤,这与史料记载赵尚志左眼眶下被弹片击伤骨质受损相吻合。

赵尚志纪念馆讲解员徐丽萍介绍,为了进一步证实头骨的真实性,2004年11月29日,头骨被送往公安部物证鉴定中心鉴定。公安部物证鉴定中心对头骨进行了人类学鉴定和颅像重合鉴定并得出结果:送检骨骼的平均年龄为33.4岁,从颅骨测量值推断,身高的数值应在160cm-163cm之间,颅骨左眼眶下部有陈旧性骨伤。与历史记载的赵尚志终年34岁,身高1.62米,左眼眶下被弹片击伤骨质受损相吻合,确定送检头骨就是赵尚志将军的头骨。

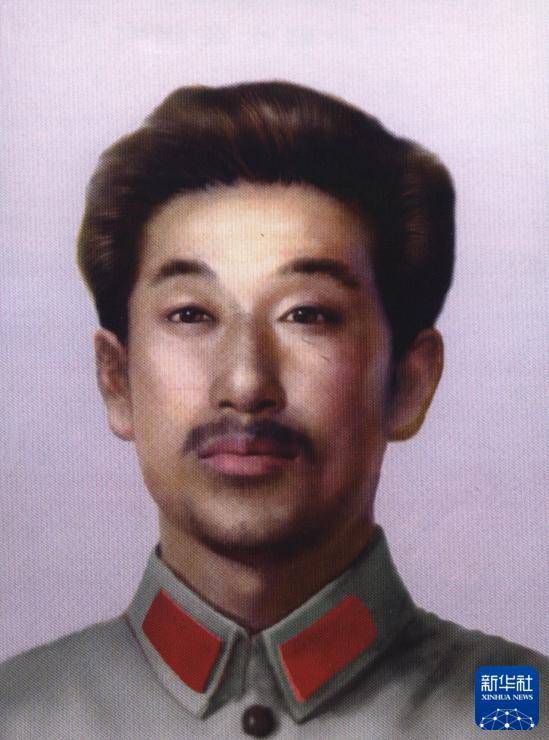

赵尚志颅骨复原像。

确认是赵尚志的头骨后,专家们运用科技手段复原了赵尚志的面容。曾经只存在于想象中的英雄模样,真切地展现在人们面前。

赵尚志烈士复原画像。

从旧时照片到颅骨还原面容,多年的追寻让英雄的面容在科技中“重生”,也让记忆在复原中变得完整。赵尚志在哈尔滨养伤时用过的饭碗。

如今,一代又一代的人走进赵尚志纪念馆,瞻仰着烈士复原后的面容——那是一位曾以血肉之躯扛起东北抗日重任的将军,一位始终目光如炬的民族英雄。

赵尚志颅骨安葬仪式。

记者:杨青

编辑:章磊、刘金海、张铖、方欣

图片:赵尚志纪念馆